うわべだけのDXから脱却し、背水の陣で挑む覚悟を!

「日本の失われた30年」のことは、広く知られていると思います。事実、日本のGDP(国内総生産)は1990年からほぼ横ばいでしたが、同じ時期に米国は4倍、中国に至っては40倍近くも増加しています。この流れを変えられるのかどうか、我々はその覚悟を問われていると思います。どれだけ本気で、背水の陣でDXを推進できるかという問いでもあります。

というのも2018年に経済産業省が発表したDXレポートは「2025年の崖」に焦点を当て、多くの企業にその解決が優先度の高い課題である事実を突きつけました。DX、つまり事業や業務の改革は重要だが既存IT資産の老朽化対策も大事かつ喫緊の課題であるという指摘です。後者の方が分かりやすいこともあって、企業、そのIT部門やITベンダーなどは「2025年の崖」への取り組みを本格化させたと思います。

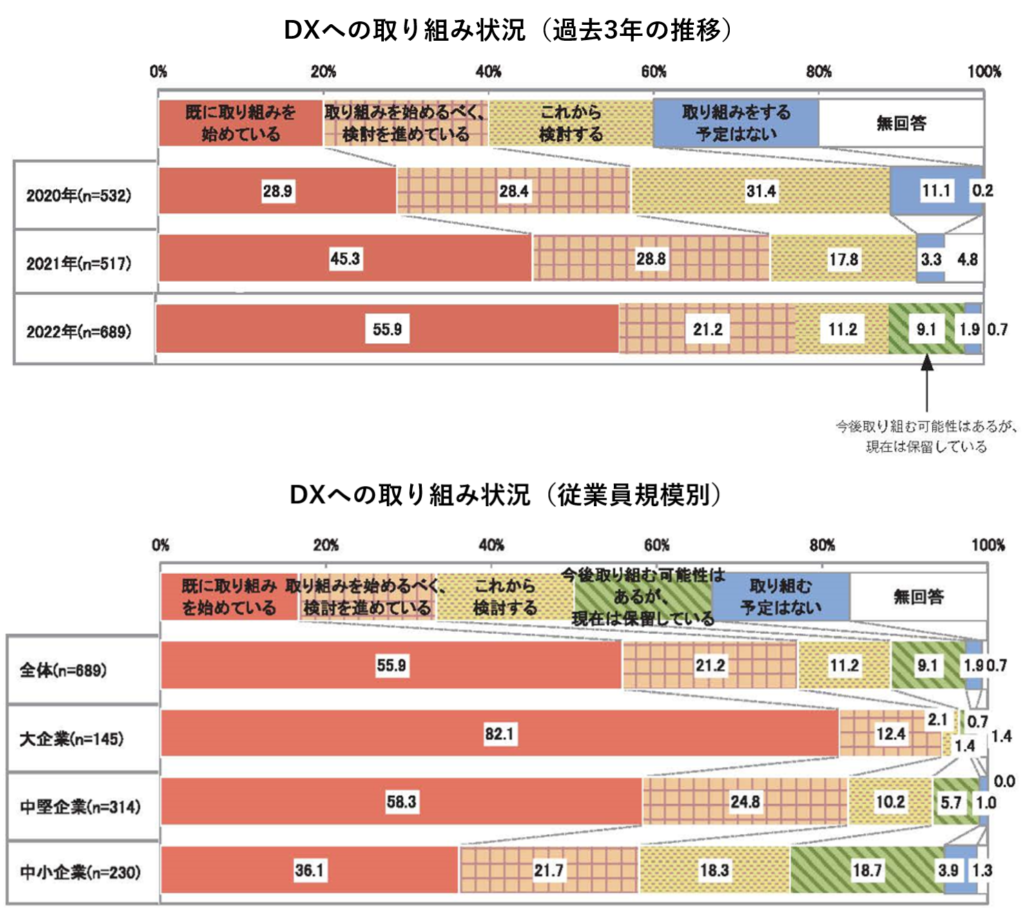

結果、同時並行で、あるいはより高い優先度で取り組むべきDXについての推進力が削がれたのです。もちろん放置されたわけではありません。COVID-19の渦中だったにも関わらず、あるいはそのおかげで、オンラインによる業務遂行へのニーズが高まり、労働力変化(省力)なども手伝ってデジタル技術の活用を加速させた企業は少なくありません。日本能率協会の調査によれば、DXに取り組んでいるとする企業は2020年から2022年の間に、約2倍(55.9%)に増えています(図1)。

日本企業のDXは本物か、偽物か?

しかしながら、「どう手を付ければよいか」「やりたくても人材がいない」といった声も依然として聞こえてきます。一口にDXに取り組んでいるといっても自己認定なので、取り組み内容はまちまちでしょう。何よりもデジタル変革が奏功したと思えるような成果の実感は少なく、現実的にはまだ途上、限定的なのが実情ではないでしょうか?

少し整理してみましょう。デジタルの活用には、①デジタイゼーション、②デジタライゼーション、③デジタルトランスフォーメーションという3つのレイヤー、またはステップがあるとされます。

①デジタイゼーション(Digitization)

アナログ、物理データのデジタル化。ツールを使って一部業務をデジタル化、データとして蓄積できる環境を整備。例えば紙媒体の電子化、コミュニケーションツールによる電子化などがあります。

②デジタライゼーション(Degitalization)

個別の業務・製造プロセスのデジタル化。デジタルツールを利用し業務フロー・プロセスを最適化、生産性向上を継続できる環境を構築。IoTやRPA、ロボットを使い業務オペレーションの効率化、組織間ワークフロー導入等が挙げられます。

③デジタルトランスフォーメーション(DegitalTransfomation)

組織横断・全体の業務プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革。デジタル技術を活用し、ビジネスモデルそのものをデジタル化する。所有からシュアリングサービスやサブスクリプションサービス、ストリーミングサービスなどあります。

AI OCRやIoTなどでアナログ情報をデジタル化するのが①。デジタル化で生まれたデータを活用し、WebサービスやAIなど適材適所で活用して業務プロセスを変革するのが②。さらに人々の生活や社会へデジタル技術を使ってよりよいサービスを提供するのが③であると、筆者は捉えています。デジタイゼーション/デジタライゼーションは「内に向けた業務プロセス変革」、デジタルトランスフォーメーションは「外に向けたビジネス変革・創造」と考えるといいかも知れません。

しかし、いきなり「外に向けたビジネス変革・創造だ!」と言っても、既存の体制の中では前に進めることは難しいのが実情。ですから多くの場合、DXと称していても内に向けた業務プロセス変革がせいぜいでしょう。取り組みと成果実感とのギャップは、このあたりに起因しているように思います。それが問題というわけではありません。筆者はDX(外に向けたビジネス変革・創造)を進めるために、まずは効率化、生産性向上を目指した「内に向けた業務プロセス変革」が最低限必要であると考えています。

問題はその先です。業務プロセスのIT化は従来からIT部門がシステム子会社や外部ベンダーと一緒に担ってきました。ITに精通しシステムを通して業務をよく知っているIT部門に対する期待は、DX推進においても大きいはずです。DXとなればより経営的な視点での役割が求められます。一方の業務部門側もDXでは従来の部分的な業務のIT化とは異なるレベルの重要な役割を担わなければなりません。IT部門や業務部門は、果たしてそれらの役割を担えるでしょうか?これが大きな問題です。

実は筆者には、社内マネジメント業務改革を関係者と展開したものの、運用開始後数年で解消となってしまった経験があります。業務プロセス改善的な、局所単発の成果こそ出せましたが、変革に向けた仮説の妥当性や根拠を明確にするデータ化が弱かったことから、持続的に成果を生み出すことができませんでした。そんな反省も踏まえ、「外に向けたビジネス変革・創造」を推進していくうえで、いくつかのポイントがあると認識しました。

本物のDXを推進するには、背水の陣で挑む覚悟が必要

まず経営層が会社の目指す将来のビジョンや姿を明確に示し、自分の言葉で共通理解を徹底させることです。「変えたくない、変わりたくない」のは組織や人の常なので、抵抗を乗り越える夢と覚悟が必要です。次にIT部門(子会社やベンダーを含む)は、御用聞き型のニーズに基づくシステム構築から脱却し、アナリストの視点でビジネス貢献できるかを最優先することです。言い換えると、業務部門と目的達成共同体となることが肝要です。そのためにはマインドやルール、契約方法を変える必要があります。

もう一つはビジネスや業務にかかわる情報を整理・可視化するデータ活用です。「測定できないものはマネジメントできない」のですから当然です。現状のビジネスがどうなっているか、業務を変えるとどういった効果があるか、将来、何らかの事業リスクが発生する兆しはないか、何らかの問題が発生したときに迅速・的確な意思決定ができるかなどを、データで把握可能にします。それにより新たなビジネス創出につなげることも可能になります。予想困難な環境だからこそデータ活用はマストです。

このことは「データドリブン経営が重要」と言われる理由でもありますが、そう言われるだけあって実現は簡単ではありません。縦割り組織の壁、社員のデータリテラシーや人材不足の問題がありますし、何よりデータ収集や分析には即効性がありません。データ基盤や分析基盤の整備、そしてデータマネジメントの実践には相応の投資が必要ですが、「ROIはどうなのか」「どんな成果がでるのか」と問われると回答は困難です。

短期的なROIではなく、長期的・大局的な視点で取り組む必要がありますが、それができないのです。結果として多くの場合、品質向上のための生産データ分析や顧客獲得のための分析といった局所最適に留まります。しかし過去を振り返ってみると、長期的視点の経営は日本の得意技だったはずです。それが失われた30年とともに、どこかに行ってしまいました。経営者はもちろん、CIOやIT部門、あるいはベンダーのビジョン、役割、そして覚悟が問われていると思います。

DXを推進し、他と良い競争しつつ、それぞれの強みを生かした共創で新たなサービスを興し続けられるかどうか?「失われた30年」を、過去に置き去りにできるかどうかが、それにかかっています。相手を思いやる、人のためにと高いモラルと強いチームワークは日本の誇るべき特徴であり、大きな原動力となり得ます。逆に今を逃せば、チャンスはなくなるかも知れません。背水の陣で挑む覚悟が必要です。その中の一人として、筆者も少しで役に立ちたいと思っています。

筆者プロフィール

白壁 誠(しらかべ まこと)

1986年 全日空システム企画株式会社(現ANAシステムズ株式会社)入社。ANAグループIT関連業務一筋で旅客・旅客系の企画開発運用や全社業務品質・生産性向上活動を推進。2016年にANA全体システムのサービス統括担当執行役員に就任、2022年3月退任後、現在はANAグループ個社のデジタルガバナンス推進PMOを担当。趣味はゴルフ。